はじめに

「はじめて人を雇うけれど、何から整えればいいの?」

そんな悩みを持つ社長さんに向けて、労務トラブルを避けるための基本ポイントをシリーズでお届けしています。

これまでの記事では、法令遵守の重要性や保険加入の基準、契約期間の考え方についてお話してきました。

第4回となる今回は、労働時間と休日の設計についてご紹介します。

実はここが、労務トラブルが非常に起こりやすいポイントです。特に、「割増賃金(残業代)」や「休日労働」の理解不足が、大きな問題へと発展しがちです。

トラブルになりやすいのは「労働時間と休日」

「休日と労働時間」という話になると、警戒心を抱く経営者の方は少なくありません。

なぜなら、これらは時間外労働や休日出勤などの割増賃金に直結する要素だからです。だからといって曖昧にスタートしてしまうと、あとで痛い目を見る可能性が高いのもこの分野です。

まず知っておきたいのは、法定の基準です。

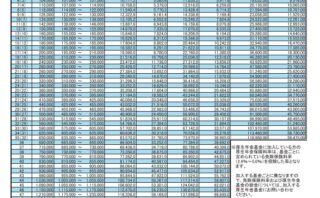

原則、休日は最低週1日、労働時間は1日8時間、週40時間以内です。(参考資料)

この大枠を外さずに労働時間と休日の設計をすることが前提となります。

よくある間違い「週6日勤務」はNG?

よくあるのが、「週1日の休日は確保しているから大丈夫」という思い込みです。

確かに週1日の休日要件はクリアしていますが、週6日働かせることで週40時間を超えてしまう場合は、「週40時間以内」という要件がクリアできず違法となってしまいます。

このような場合、適法にするいくつかの選択肢があります:

- 時間外手当(残業代)をきちんと支払う

- 1日あたりの勤務時間を短縮し、週40時間に収める

- 変形労働時間制を導入する(ただし手続きと運用が非常に複雑)

制度を使いこなせば、柔軟な働かせ方も可能ですが、誤った理解で運用すると、あとで未払い賃金の請求や労基署対応に追われることになります。

整えておかないと大きな代償に

このような検討をせず、テキトーにスタートすると、次のようなリスクが現実に起こります。

- 労働基準監督署の調査により、是正勧告や過去分の賃金支払いを命じられる

- 36協定や就業規則の整備が急務となり、時間もコストもかかる

- 労働法に詳しい従業員から訴訟や労働審判を起こされる

「これくらい大丈夫だろう」という甘い見通しは禁物です。

とくに今の時代は、インターネットで法律情報を得た従業員が、自分の権利を正しく主張してくることも珍しくありません。

トラブルを防ぐために

労働時間・休日・賃金の設計は、専門的な知識が必要になる重要な要素です。

だからこそ、最初の段階で信頼できる社労士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

適切な初期設定をしておくことで、あとからかかるコストや時間を大幅に削減できるうえに、従業員との信頼関係も築きやすくなります。

次回予告

次回は、「休憩時間」について詳しくご紹介します。