はじめに

はじめて従業員を雇うとき、何から手をつければいいのか分からない。

そんな社長さんのために、「人を雇うときに気をつけるべきポイント」をシリーズでお届けしています。

第1回では、法令遵守の重要性について。

第2回では、働かせ方や保険の取り扱いについてご紹介しました。

そして今回は、「契約期間」に焦点を当ててお話しします。

契約期間の設定は、あとから起こるトラブルを防ぐための重要な土台です。

「なんとなく正社員でいいか」と決めてしまうと、後々取り返しのつかないリスクになることも。

経営者・雇用主として、最低限知っておくべき契約期間の考え方を、わかりやすく解説していきます。

契約期間はなぜ重要か?

労働条件を明確にするうえで、契約期間の設定は非常に重要です。

契約期間によって、従業員との関係性・責任範囲・更新時の対応などが大きく変わります。

有期契約と無期契約の違い

まずは「契約期間」です。

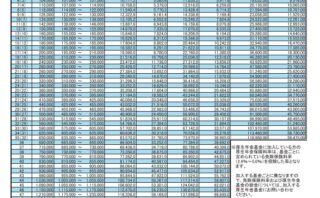

| 形態 | 特徴 | 主な使い方 |

|---|

| 有期契約 | 契約期間を定めて雇う | パート・試用・短期雇用など |

| 無期契約 | 契約期間を定めない | 正社員、長期雇用が前提 |

有期契約でも、無期転換ルールが適用される場合があります(通常5年ルール)。

雇用の入口は「有期契約」がおすすめ

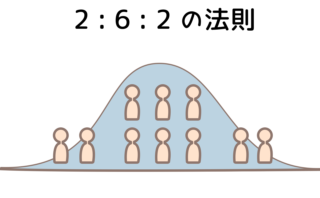

たとえば、知り合いの人を雇用する場合は、すでに人柄やスキルがわかっているので、最初から正社員にするケースが多いです。

一方、ハローワーク等で募集する場合は、最初はどんな人かわからないので、お互いにお試し期間という意味で「有期契約」から始めるケースが多いですし、私もこれをお勧めします。

実際に働いてみた結果、お互いに「ちょっと違ったかな?」と思えば、契約を更新しなければいいだけなのでお互いに安心です。

ずっと働いてもらいたいと思えば、有期から正社員に契約変更をしてもOKです。状況によっては、助成金の対象になる場合もあります。

まとめ

人を雇うときは「契約期間の決め方」がトラブル防止の第一歩です。

- 最初は有期契約から始めるのがおすすめ

- 相性を見極めてから無期契約へ切り替えもOK

- 助成金の活用も検討しましょう

次回予告

次回は、トラブルになりやすい労働条件についてご紹介します。

コメント