労務管理

労務管理

問題社員を放置しないために~社員としてできること~

労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  社会保険・労働保険

社会保険・労働保険  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  人材育成

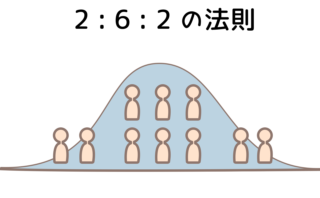

人材育成  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  労務管理

労務管理  人間関係

人間関係  労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  求人・採用

求人・採用  社会保険・労働保険

社会保険・労働保険  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  人間関係

人間関係  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  労務管理

労務管理  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  労務管理

労務管理  人間関係

人間関係  人間関係

人間関係

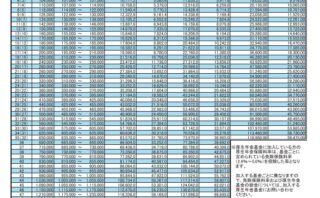

労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理