はじめに

※この記事は「うまくいく組織づくり」シリーズの第3回です。

👉 第1回「組織改革の第一歩は『トップの宣言』から」

👉 第2回「現場の声と向き合う方法」

前回の記事では、「現場の本音をどう拾い、どう受け止めるか」についてご紹介しました。

しかし、それだけでは組織は変わりません。

本当に重要なのは、「その声を、トップがどう受け止めるか」。

つまり、経営者自身の“度量”が、組織改革の出発点なのです。

本記事では、ヒアリングで明らかになる問題の実例と、経営者として向き合うべき「現実」、そして改革を進めるうえで欠かせない“器”についてお伝えします。

従業員の声には、軽いものから深刻なものまで

職場改善のために行う従業員ヒアリングでは、「その場で注意すればいいのでは?」といったささいなことから、法律がからむ重大、深刻なことまで様々あります。たとえば、

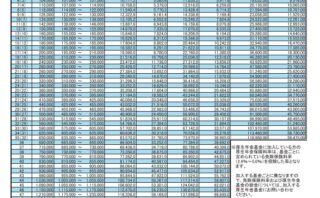

- 未払い残業代

- 長時間労働

- パワーハラスメント

といった会社の根幹にかかわる問題も少なくありません。

経営者が最初に向き合うべき現実

ヒアリングで課題が浮き彫りになったとき、私は経営者の方に次の3つを事実としてお伝えします。

- いくつかの法律違反があること

- それに対して従業員がどう思っているのか

- その結果が今の「うまくいっていない症状」として現れていること

問題は、この報告を経営者が感情抜きで受け止められるかどうかです。

経営者の度量が改革のスタート地点

ここで最初のハードルが訪れます。たとえば、

- 指摘を「否定」や「言い訳」で跳ね返してしまう

- 自分の非を受け入れられず、話が進まない

- 一度は動き出しても、途中で空中分解してしまう

組織を変えるには、経営者自身が「未熟な部分」を認め、人としての成長を受け入れる度量が求められます。

組織改革とは、「自社の課題」と「経営者自身」に真っ正面から向き合う、地道で覚悟のいる取り組みなのです。だから、組織改革は難しいのでしょう。

人が増える前から、労務の整備を

このような状況に陥らないためには、最初の1人を採用したときから、労務管理の土台を整えておくことが重要です。

トラブルが起きてからの修正は、時間もコストも精神的エネルギーも大きく消費します。

専門家(社労士)と伴走しながら、問題が起きる前に、会社を守る体制を築いていきましょう。

まとめ:器の大きな経営者こそ、組織を伸ばせる

従業員の声に正面から向き合えるかどうか、その姿勢が、組織の未来を大きく左右します。「自分自身を変える覚悟」がある経営者のもとには、信頼が集まり、組織は自然と前に進みます。

経営者としての「器」は、組織の器でもあります。

「うまくいく組織」を育てる第一歩は、経営者の姿勢から始まるのではないでしょうか。

次回予告:アンケートは“やって終わり”が最悪

せっかく従業員の声を聴くためにアンケートを行っても、「集めただけで終わった」「何も変わらなかった」では、信頼を失うどころか、逆に組織の雰囲気を悪化させる結果につながりかねません。

次回は、「アンケート調査」をきっかけに改革が前進する組織と、信頼を失う組織の違いについてお伝えします。