結論

就業規則は「作るだけ」で終わらず、「運用して活かすこと」が重要です。

専門家(社労士)のサポートで、職場トラブルを未然に防ぎ、助成金の活用にもつなげましょう。

就業規則を作る4つの目的

1.助成金を受給する条件を満たす

多くの助成金は「最新の法令に合った就業規則」が必要です。

作成には以下のポイントが求められます。

- 最新の法律や助成金要件に対応している

- 雇用契約書・給与計算との整合性が取れている

一度しっかり整備すれば、助成金を何度も申請できるため、

結果的に大きなメリットになります。

2.職場の秩序を守る

「やるべきこと・やってはいけないこと」を明文化することで、

ルール違反への注意指導を公平に行えます。

目的は罰することではなく、秩序を守りトラブルを予防することです。

3.従業員に安心を与える

賃金、労働時間、休日などがルール化されていると、従業員は安心して働けます。

さらに評価や昇給の仕組みを明確にすると、「この会社で腰を据えて働こう!」

と思える環境を作れます。

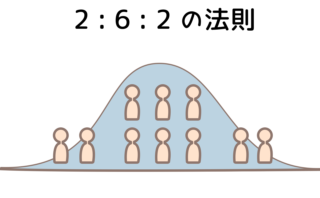

4.職場を統率し生産性を高める

就業規則で大事なのは「運用」です!

就業規則を社長さんの机の中に眠らせていませんか?

就業規則をきちんと使っていくことで、ルールを守らない人が出なくなり、

不公平もなくなります。

その結果、職場がまとまり、みんなが気持ちよく働けるようになり、

仕事の効率も上がります。

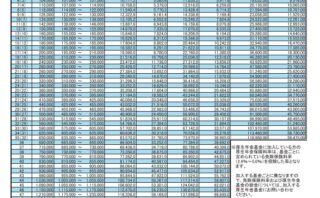

よくある会社作成の就業規則の問題点

「就業規則はうちで作ったものがあるから大丈夫」と思っていませんか?

以下のような問題が実際には多く見られます。

- 法改正に未対応で違法状態

- 条文同士の矛盾

規則の中で言っていることが場所によって食い違っている - 委任規程がない

「〇〇のルールに従う」と書いてあるのに、そのルール自体がどこにもない - 労働者に有利な内容になっている

- 実際の運用と規定が一致しない

実際にやっていることと就業規則の内容が合っていない

例:残業代の計算方法、休職の扱い等

問題のある就業規則は、トラブル時に会社を不利にします。

社労士に依頼するメリット

法的な場面で矢面に立たされる就業規則は、リスクヘッジの観点から、

社労士に任せた方がメリットはあります。

それ以外にも、次のようなメリットがあります。

- 経営ビジョンを整理できる

- 最新の法律・実務の知識を得られる

- 給与の計算方法、手当の決め方、効率的な労働時間制の選択

などのレクチャーを受けることができる - 助成金受給に対応した規定にできる

- 採用方法、労務管理の肝などを知ることができる

- 正しい運用を指導してもらえ、労使トラブルの予防ができる

まとめ

従業員と紛争になったとき、必ず就業規則の提示を求められます。

そのときに耐えられる就業規則であることが、会社を守る大切な備えです。

さらに、上手に運用すれば職場の一体感が生まれ、生産性も向上します。

就業規則の作成・改定・運用は、社労士にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。