はじめに

「組織づくり」シリーズもいよいよ最終回です。

今回は、組織改革を成功に導く最後のステップ=「継続的な改善活動」についてお話しします。

前回では、改革の過程で直面する「空中分解のリスク」についてご紹介しました。

そこを乗り越えた後、いよいよ本格的に改善を回していくフェーズに入ります。

ただし、ここからが本当のスタートでもあり、最大の勝負所。

「継続できる組織」かどうかで、改革の成果は大きく変わります。

課題をどんどん改善する組織へ

改善活動の内容や進め方は、組織の性質や業種、職種、規模によってさまざまです。

現場のやり方は、基本的にメンバー自身に任せます。

私の役割は、要所でのアドバイスや問いかけです。

そのための場として活用しているのが、月に1回のプロジェクト会議です。

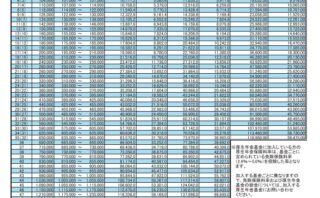

会議では、次のようなことをレポート形式でまとめていただき、会議の場で共有します。

- 今月の改善活動とその成果

- うまくいったこと、うまくいかなかったこと

- その要因と原因の分析

- 次回の改善テーマ

- 管理職としての悩みや気づき

共有 → 見える化 → 意識改革

改善の目的は、「結果を出すこと」以上に、「プロセスを通じて意識と行動を変えること」です。

そのために大切なのが、良いことも悪いこともチームで共有することです。

共有するには、まずは課題を見える化する必要があります。

目に見えるようになると、「自分たちの問題なんだ」と気づき、当事者意識や危機感が芽生えます。

この段階から、管理職の意識やリーダーシップにも徐々に変化が現れはじめます。

改革の成果は、すぐには出ない

大切なのは、焦らず、粘り強く、継続すること。

人の意識や行動が本当に変わるには、早くても2年はかかると考えています。

途中で成果が見えづらくても、「継続は力なり」。

続けることで、組織の空気は確実に変わっていきます。

昨日よりは今日、今日よりは明日。三歩進んで二歩下がるを良しとする。

これが私の改善・育成のモットーです。

シリーズを通して伝えたかったこと

この「組織づくり」シリーズでお伝えしたかったのは、仕組みよりも人の力が組織を動かすということです。

- トップの覚悟

- 現場の声を聴く姿勢

- 継続する習慣

- 共有による信頼の構築

- 小さな改善を積み重ねる粘り強さ

組織改革とは、仕組みを変えることではなく、人が変わること。

だからこそ時間がかかり、だからこそ価値があるのです。