求人・採用

求人・採用

採用失敗を防ぐ5つのポイント/中小企業がやりがちな間違いと対策

求人・採用

求人・採用  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  改正

改正  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  労務管理

労務管理  人間関係

人間関係  労務管理

労務管理  労務管理

労務管理  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  求人・採用

求人・採用  社会保険・労働保険

社会保険・労働保険  人間関係

人間関係  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  人間関係

人間関係  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  労務管理

労務管理  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  人間関係

人間関係  人間関係

人間関係  人材育成

人材育成  労務管理

労務管理  人間関係

人間関係  人間関係

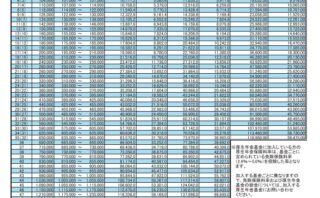

人間関係  賃金

賃金  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成  人材育成

人材育成